概要

現在、計算機ネットワークは様々な場面で利用されています。これにより、

ネットワークを通じて様々なサービスが享受可能になりました。しかし、ネットワーク

の大規模・複雑化化に伴い、その管理には多大な労力が必要になりました。

Layer-3グループでは、ネットワーク管理者が視覚的にネットワーク構成を把握

する為の、"ネットワーク構成情報表示システム"の開発・運用を行っています。

このシステムを利用することで、ルータやサブネットなどLayer-3(ネットワーク層)

レベルのネットワークの構成把握が容易になり、管理者の構成把握に関する負担

軽減が期待できます。

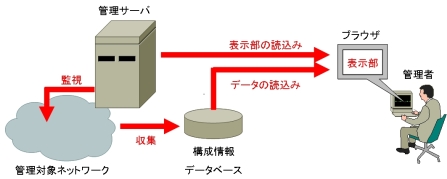

【システム構成】

ネットワーク構成情報表示システムはルータやサブネットの情報を収集する

"構成情報収集部"と、構成情報収集部が作成したデータをユーザに提示

する"構成情報表示部"で構成されています。

図1:ネットワーク構成情報表示システムの概念図

【平成23年度担当者】 : 伊藤 真、大河 一真、矢島 和男

【平成22年度担当者】 : 伊藤 真、児玉 哲志

構成情報収集部

構成情報収集部では、ネットワークの接続状態を示すLSDB(Link State Data

Base)をルータから収集し、解析を行います。収集部で得られた解析結果を、構成

情報表示部に渡すことで、ネットワークの接続状況をグラフィカルに表示します。

近年ではIPアドレスの枯渇等の問題により、IPv4からIPv6への移行が進められて います。本研究室でも、IPv6ネットワークの視覚化に取り組みました。 これにより、構成情報表示システムはIPv4とIPv6 の両方のプロトコルに対応可能になりました。

【平成23年度担当者】 : 伊藤 真

【平成22年度担当者】 : 児玉 哲志

構成情報表示部

構成情報表示部はネットワーク構成情報表示システムのユーザ・インターフェース

(UI)やネットワークの構成把握を支援する各種機能を開発しています。

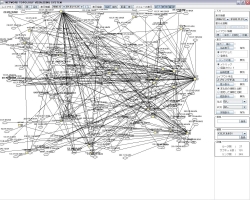

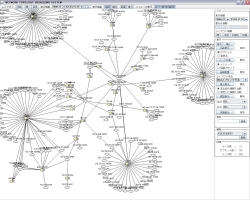

本システムは、自動配置アルゴリズムを用いて、ネットワーク構成図を最適化します。

昨年度は、物理的な接続把握を目的とした、光ファイバー接続の可視化について研究を行いました。

図2:自動配置アルゴリズムの例(左図:実行前、右図:実行後)

本年度は、自動配置アルゴリズムにおいて、ノードとリンクの重なりを防止するためベジェ曲線を 用いた、リンクバウンドアルゴリズムの改良と、ネットワークの重要な要素であるVLAN情報の可視化 について研究を行います。

【平成23年度担当者】 : 大河 一真、矢島 和男

【平成22年度担当者】 : 伊藤 真

論文など

- OSPFを用いたネットワーク構成情報監視システム

釜崎 正吾, 平川 龍, 河野 優, 吉田 和幸

マルチメディア分散,協調とモバイル(DICOMO2005)シンポジウム論文集

情報処理学会シンポジウムシリーズ Vol.2005, No.6, pp.57-62(2005). - IPv6ネットワークトポロジ表示システムについて

加来 徹, 有田 敏充, 兒玉 清幸, 吉田 和幸

マルチメディア分散,協調とモバイル(DICOMO2007)シンポジウム論文集

情報処理学会シンポジウムシリーズ Vol.2007, No.1, pp.1748-1753(2007). - ネットワーク構成情報表示システムの為の自動配置アルゴリズムについて

平川 龍, 中谷 真人, 山路 晃徳, 吉田 和幸

分散システム/インターネット運用技術シンポジウム2004年度論文集

情報処理学会シンポジウムシリーズ Vol.2004, No.16, pp.57-62(2004). - ネットワーク構成情報表示システム--自動配置アルゴリズムの改善--

兒玉 清幸, 釜崎 正吾, 加来 徹, 吉田 和幸

情報処理学会火の国情報シンポジウム2007論文集, C-8-3, pp.1-8

(published by CD-ROM), 2007.

- ネットワーク構成情報表示システムのための自動配置アルゴリズムの評価

兒玉 清幸, 釜崎 正吾, 吉田 和幸

マルチメディア分散,協調とモバイル(DICOMO2007)シンポジウム論文集

情報処理学会シンポジウムシリーズ Vol.2007, No.1, pp. 1754-1761(2007).