概要

近年インターネットの普及に伴い、様々な情報のやり取りが行われています。

しかしながら、そのやり取りの中には不正なデータ通信や通信も数多く含まれて

います。

そこで私たちはネットワークを介して侵入してくる不正パケットや不正侵入、P2Pの使用を監視

するとともに、それに対して防御や検知を行う対策の研究を行っています。

研究テーマ

- P2P使用ユーザの検知

- scan攻撃検知に関する研究

P2P使用ユーザの検知

近年、コンピュータネットワークの普及と広域化に伴い、様々なサービスが提供 されるようになりました。 しかし、一方でP2P ファイル

共有ソフトによる違法性の高いファイル転送や,ウ イルスによる情報の流出などが非常に問題視されております。 そのため,ネットワー

ク運用者はそういった違法性のある通信の検知や情報流出 の阻止が求められるようになりました。 しかし、ネットワーク運用者がこれら

の通信を検出するには,非常に大量のトラフィック を監視する必要があります。

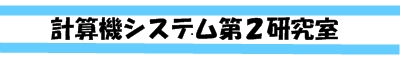

図1:sflow概要図(抜粋)

そこで、本研究室では、効率的に不正通信を検知するためにsflowというサプリング技術を用いたP2Pファイル共有ソフトによる通信の発見

や、sFlowとオープンソースのネットワーク型IDS(不正アクセス監視システム)であるSnortを組み合わせた低負荷で不正通信の検出を行うシ

ステムの構築を行っています。

【平成23年度担当者】 : 横田 大樹、清田 一学

【平成22年度担当者】 : 藤原 健志、横田 大樹

scan攻撃検知に関する研究

セキュリティホールを有する計算機や、特定のサービスを行うポートの存在を探すscan攻撃が後を絶ちません。攻撃者はscan攻撃によって

攻撃対象ホストを発見し、本格的な不正アクセスを試みます。この不正アクセスによる侵入を許した場合、他のネットワークやユーザに被

害が及ぼすことがあります。そのため、本研究室では独自の検知手法である代理応答機能を用いてscan攻撃を検知するシステムの開発を行

い、LANスイッチを用いてscan攻撃を遮断しました。

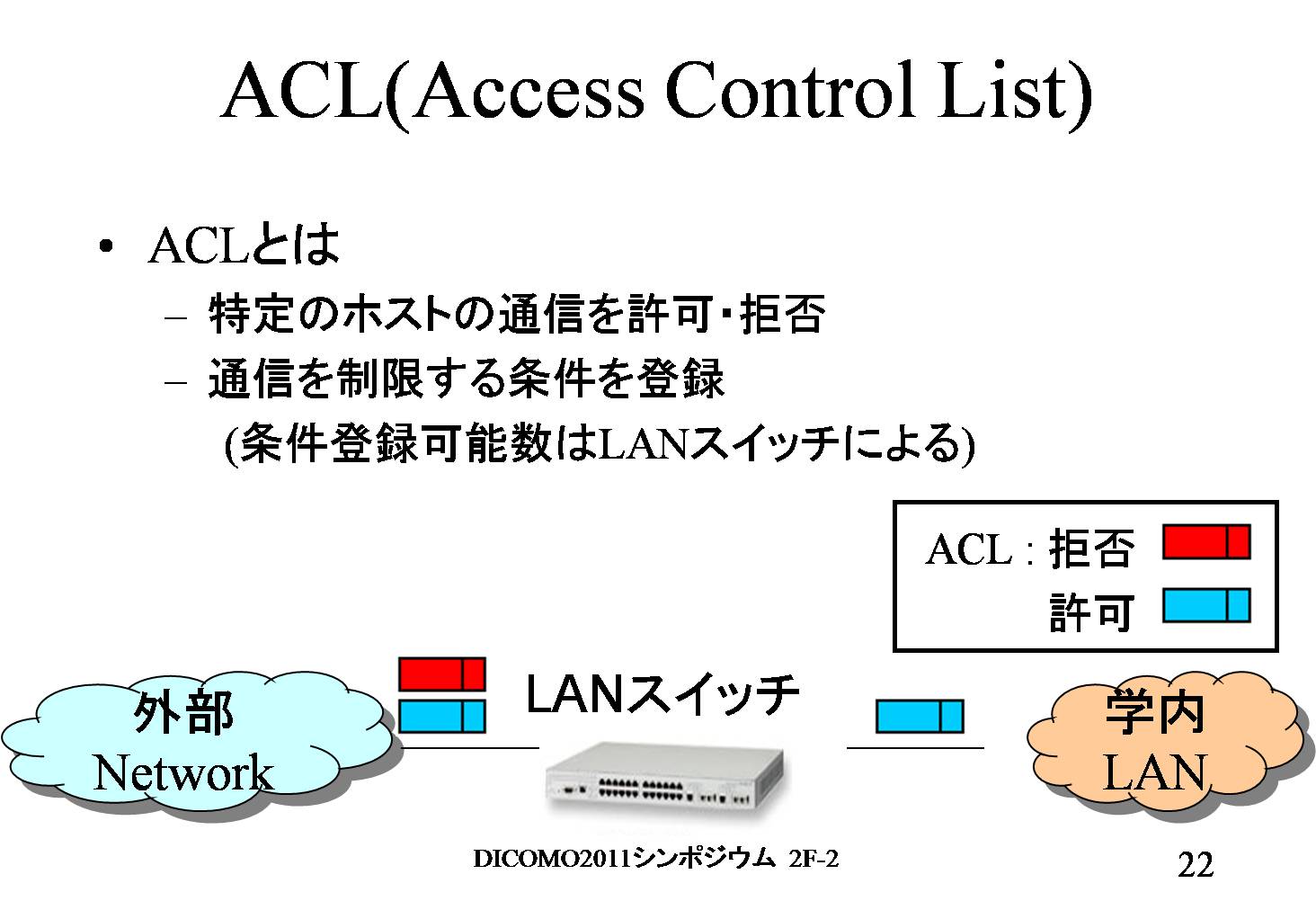

図2:ACL(Access Control List)

本年度は、scan攻撃検知システムにより攻撃者の検知を行うにあたり、検知基準毎の誤検知率から検知基準の見直しや、scan攻撃の遮断時 間について研究を行う予定です。

【平成23年度担当者】 : 永山 聖希、有馬 竜昭、小埜 雄貴、松尾 充人

【平成22年度担当者】 : 永山 聖希、有馬 竜昭、熊谷 悠平

論文など

-

攻撃量時系列変化の比較対照表示システムとその使用経験

三鑰 達真, 三原 慎仁, 吉田 和幸

マルチメディア分散,協調とモバイル(DICOMO2006)シンポジウム論文集

情報処理学会シンポジウムシリーズ Vol.2006, No.6, pp.901-904(2006) -

攻撃の規則性認識を支援する攻撃量時系列変化比較対照システム

三鑰 達真, 大野 泰宏, 吉田 和幸

分散システム/インターネット運用技術シンポジウム2006年度論文集

情報処理学会シンポジウムシリーズ Vol.2006, No.13, pp.55-60(2006). -

トラフィックとアラート数を考慮した比較対象表示システム

三鑰 達真, 大野 泰宏, 吉田 和幸

情報処理学会火の国情報シンポジウム2007論文集, B-4-2, pp.1-8

(published by CD-ROM), 2007.

-

throttlingを用いたscan攻撃抑制システム

吉田 和幸, 南 浩一

分散システム/インターネット運用技術シンポジウム2006年度論文集

情報処理学会シンポジウムシリーズ Vol.2006, No.13, pp.43-47(2006). -

throttlingによる攻撃抑制の効果について

吉田 和幸, 南 浩一

情報処理学会研究報告(2007-DPS-130/2007-CSEC-36)

pp.381-386(2007). -

偽装応答を用いたscan攻撃抑制システムの提案

兒玉 清幸, 大塚 賢治, 南 浩一, 吉田 和幸

FIT2007(第6回情報科学技術フォーラム)講演論文集 pp.71-73(2007). -

scan攻撃の検知とその遮断について

有馬竜昭,熊谷悠平,永山聖希,吉田和幸

マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO2011)シンポジウム論文集pp.329-335,2011.